こんにちは!

先日 Instagramで歌舞伎に行ったときの着物コーディネートをアップしました。

友人に誘われて行って良かったけど、歌舞伎の演目についてはよく知らないままだったから、あんな激重ストーリーがくると思うわけないじゃん…呆然としてカフェにたどり着き、二人で受け止めきれない感情をこぼし合って心を修復した思い出。

さて、本日、2月20日は「歌舞伎の日」。

歌舞伎座の前ってなんかウキウキしますよね

1607年(慶長12年)の2月20日に、出雲の阿国が江戸城で徳川家康の前で初めて「かぶき踊り」を披露したことに由来しています。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

出雲の阿国は少女による小歌踊り「ややこ踊り」を元にして「歌舞伎踊り」をつくり、一大ブームを巻き起こしました。

「かぶき」という言葉は「傾く(かたむく)」の古語にあたる「傾く(かぶく)」から来ており、「常軌を逸した奇異な行動やファッション」を意味します。

いいですよね、「常軌を逸したファッション」!

歌舞伎の衣裳の手入れってどうなってるんだろう?

こんなに豪華な着物で、あんなに激しく踊り狂って(失礼かな、いやでもそうとしか思えない)、クリーニングどうしているのだろうと余計な心配をしているのですが、

調べても「自分(観客)が歌舞伎を見に行ったときの着物」のお手入れの方法ばかりが出てきて肝心の役者さんの衣裳の話が出てこない…

と思って、松竹衣裳さんのHPを見ていたらこんなことが書いてありましたよ。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

・公演中の着付け、及び手入れ

公演が開くと毎日『着付け』をします。役者さんと呼吸を合せ、素早く丁寧に帯を結ぶには熟練した技術が必要となります。その他、白粉(おしろい)や汗で汚れた部分を手入れし、次の日に備えます。

・公演後の保管

公演が終わると、汚れのひどい着物はほどいて洗い張りをし、次回に備えます。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

普通に私たちが着る着物より、お手入れの手間が断然かかるわけですね。

公演のたびに洗い張りしているのか!すごいな!

あんなに宝石やらスパンコールやらがついた衣裳、本当にどうやって洗っているんだ…

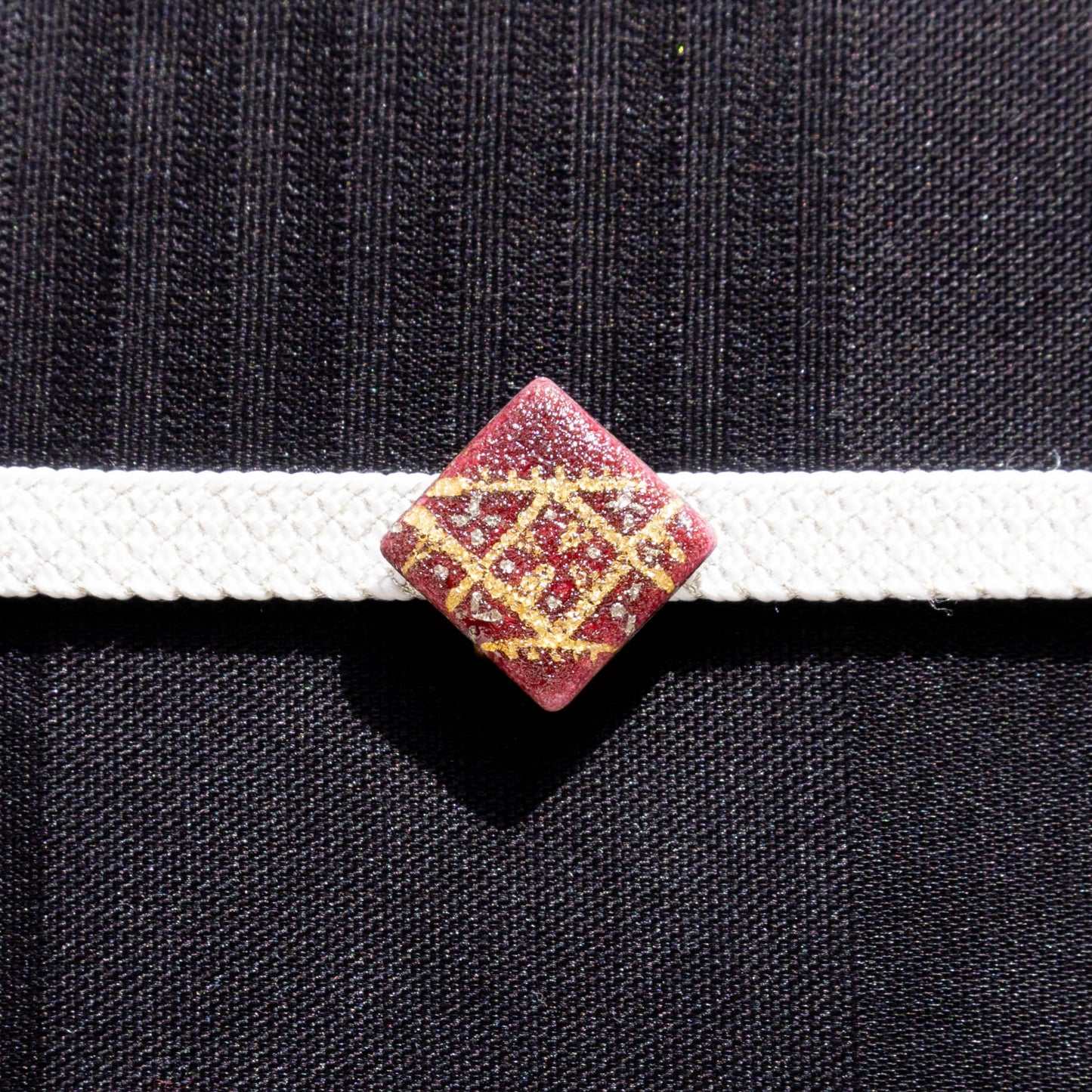

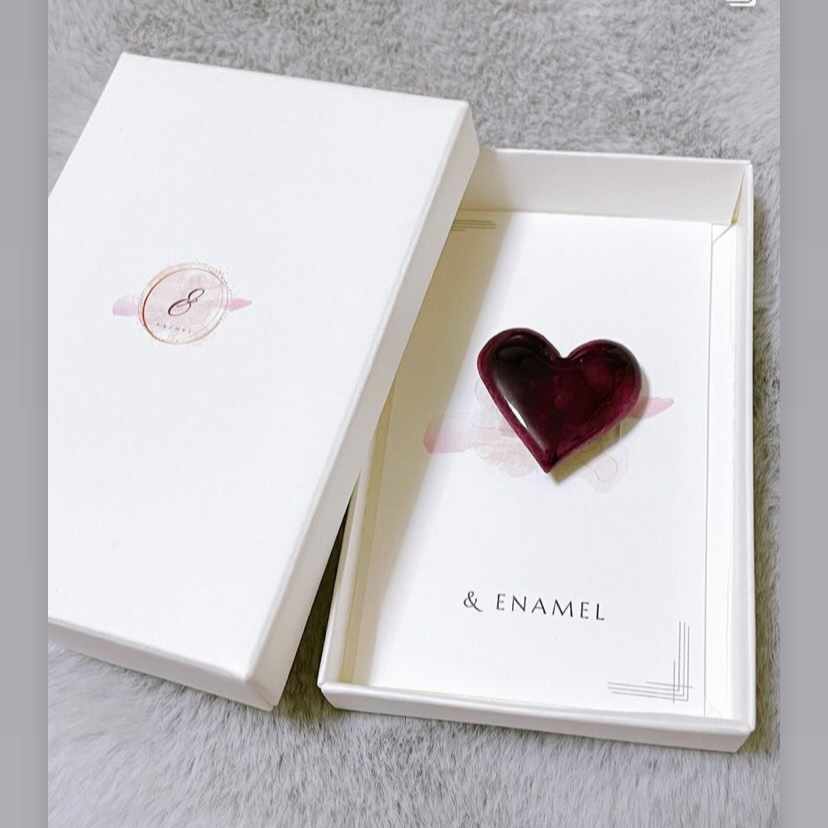

帯留はできるだけ着物が傷つかないように配慮して作っているのですが、そんなこと言ってられないプロの仕事と技術があるんでしょうね。

本日はこんな感じ!