こんにちは!&ENAMEL店主のアユカワです。

メルマガを読んでくださっている皆さんには、ときどき季節の花について解説しています。

急に何?って感じですが、着物に大切な季節感を知るのに、だいたいこの辺りの誕生花を知っておくことは欠かせないからです。冬にひまわりの着物着ないじゃないですか。でも知らないと「冬だけど元気の良さを演出したいから」って理由で着るかもしれないじゃないですか。

《侘助》この時期に着たい、季節の紋様

― 茶道の花として愛される、静けさの象徴 ―

白い椿の中でも、ひときわ品のある花として知られる《侘助(わびすけ)》。

11月11日の誕生花でもあり、その花言葉は「静かなおもむき」。

まさに、晩秋から初冬の着物にぴったりのモチーフです。

ちなみに誕生花は、日比谷花壇さんのサイトを参考にしています。

ここでは11月11日の誕生花は「チャノキ」。ツバキ科で、これからお茶が作られています。

侘助とは?由来と特徴

侘助は、日本原産のツバキと中国原産のチャノキの交雑種。

耐寒性はあまり強くなく、主に東北以南で育ちます。

花は小ぶりで一重咲き。実を結ばないため椿油は取れませんが、

その楚々とした姿が「茶花(ちゃばな)」として古くから親しまれています。

茶室の静寂に似合う、可憐で控えめな存在――。

それが侘助の魅力です。

茶道と侘助の関係

11月は、茶道の世界では「炉開き」の季節。

一年の始まりともいわれる、おめでたい月です。

基本的に花入れ(花瓶)には3種類~の花を入れることが多いのですが、この時期は花入れに一輪だけ椿を飾る、ということも多いのです。

なかでも侘助は、その静謐な佇まいから特に好まれます。

面白いのは、満開ではなく「咲きかけのつぼみ」を飾ること。

「今、ほころびそうな瞬間」にこそ“おもむき”があるのです。

「侘助」という名も、まさに茶道の“侘び寂び”の心を映しています。

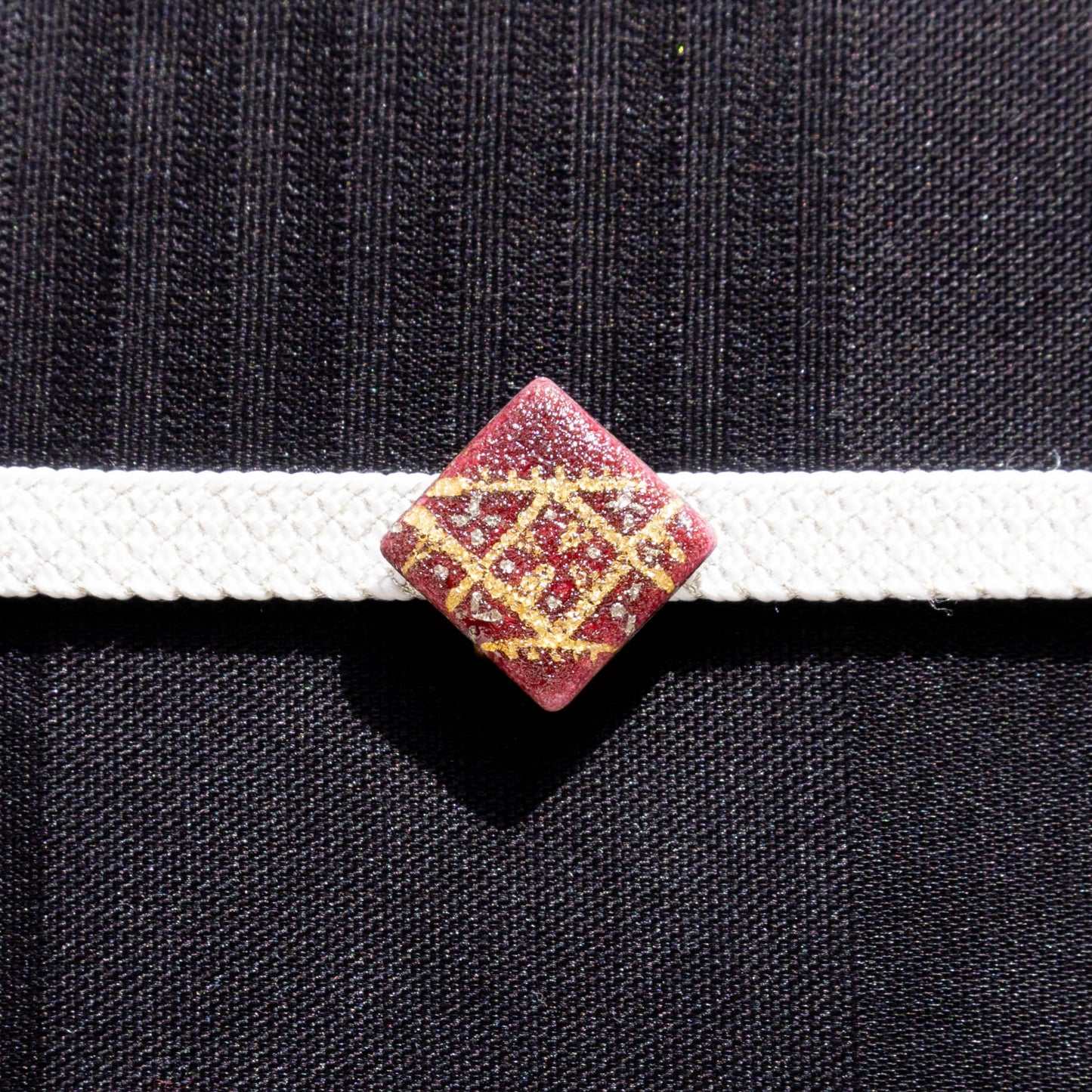

着物に映える「侘助」模様

最近では、椿の文様もデフォルメされ、モダンでレトロな“大正ロマン”風の着物柄が人気です。

椿模様は、初心者でも挑戦しやすく、

ひとつ取り入れるだけで華やかさと落ち着きが両立します。

個人的におすすめなのは、赤と白の椿がバランスよく入った柄。

赤一色だと元気すぎて、白一色だと少し硬い印象に。

その中間にある赤白ミックスは、程よい大人の華やかさを演出してくれます。

いつかは、赤い椿だけの着物を、

さらりと着こなせるような年齢になりたいなぁ…。

そんな憧れを抱かせるのも、「侘助」という花の奥ゆかしさです。

まとめ:静けさの中にある“美しさ”を装う

侘助椿は、派手さよりも品と静けさを重んじる花。

その佇まいは、冬の着物や和の装いに深みを添えてくれます。

季節の紋様として、そして“心のあり方”として。

この冬は、侘助のような落ち着きある美しさを、装いに取り入れてみませんか。