着物は大好き。

でも雨の日のお出かけは荷物が増えて億劫な気がしてしまいます。

そんなとき、雨の日着物のアイテムセットを事前に用意しておくと、当日の考え事が減るのでオススメです。雨の日こそ着物が映えるのだから、もったいないじゃないですか。

着物・足元・その他のアイテムと分けて必要アイテムをご紹介しますが、ちょいちょいアユカワのやり方が入っています。手持ちのアイテムと見比べて買い足しを検討したり、事前にバッグに仕込んだりしてみてくださいね。

1.着物そのものを雨仕様にする

まずはここから。

「着物が汚れちゃうから雨の日はやめておく」から進んで、「雨仕様の着物を最初からセットリストに入れる」とすることで気持ちの負担が減ります。

①洗える着物(化繊・ポリエステル)は万能

雨の日着物は洗えるべき。化繊は「化学繊維」のことで、ほとんどがポリエステルです。

ポリエステルは素材の名前なので織り方に制限がありません。つまり袷(10月~5月)、単衣(6月・9月)、絽や紗(7月・8月)どれでもある、ということです。

化繊は正絹に比べて糸の太さが均一で風が通りにくく暑いと言われていましたが、今はきちんと選べば絹と変わらない風合いのものが多いです。

お値段的にも優しい。「正絹じゃないとやだ!」「もらった着物が全部正絹で…」という方も一枚は欲しいところです。

雨だけでなく、猛暑で汗をかくときにも使えますよね。着物で「何かする」ときの強い味方です。

②木綿着物(〇〇木綿・〇〇絣・しじら織)も洗えて便利

洗える天然繊維の着物といえば、木綿着物。お好きな方はこれがワードローブ!という方もいらっしゃるはず。明るい色合いと特徴のある柄着物で、こちらも洗濯機で丸洗いできるので着やすいです。

注意点は着る季節。

基本的に木綿着物は単衣で仕立てるので、春と秋に着るのが一般的です。最近は木綿着物の人気がすごくて冬に着ても違和感がないようになってきましたが、それでも冬に着るのには防寒対策が必要です。

また特に阿波しじらは夏着物やゆかたとしての仕立てが一般的です。産地で大きなイベントを開いたりして、盛り上げているところが良いですよね。

③大島紬が意外と使いやすい

奄美大島の伝統工芸で、「泥」で糸を染めて作られる不思議な織物、大島紬。

自然の草木をモチーフにした幾何学的なデザインと優雅な光沢が特徴ですが、実はしなやかで軽く、シワになりにくいため、意外にも雨の日に活躍します。

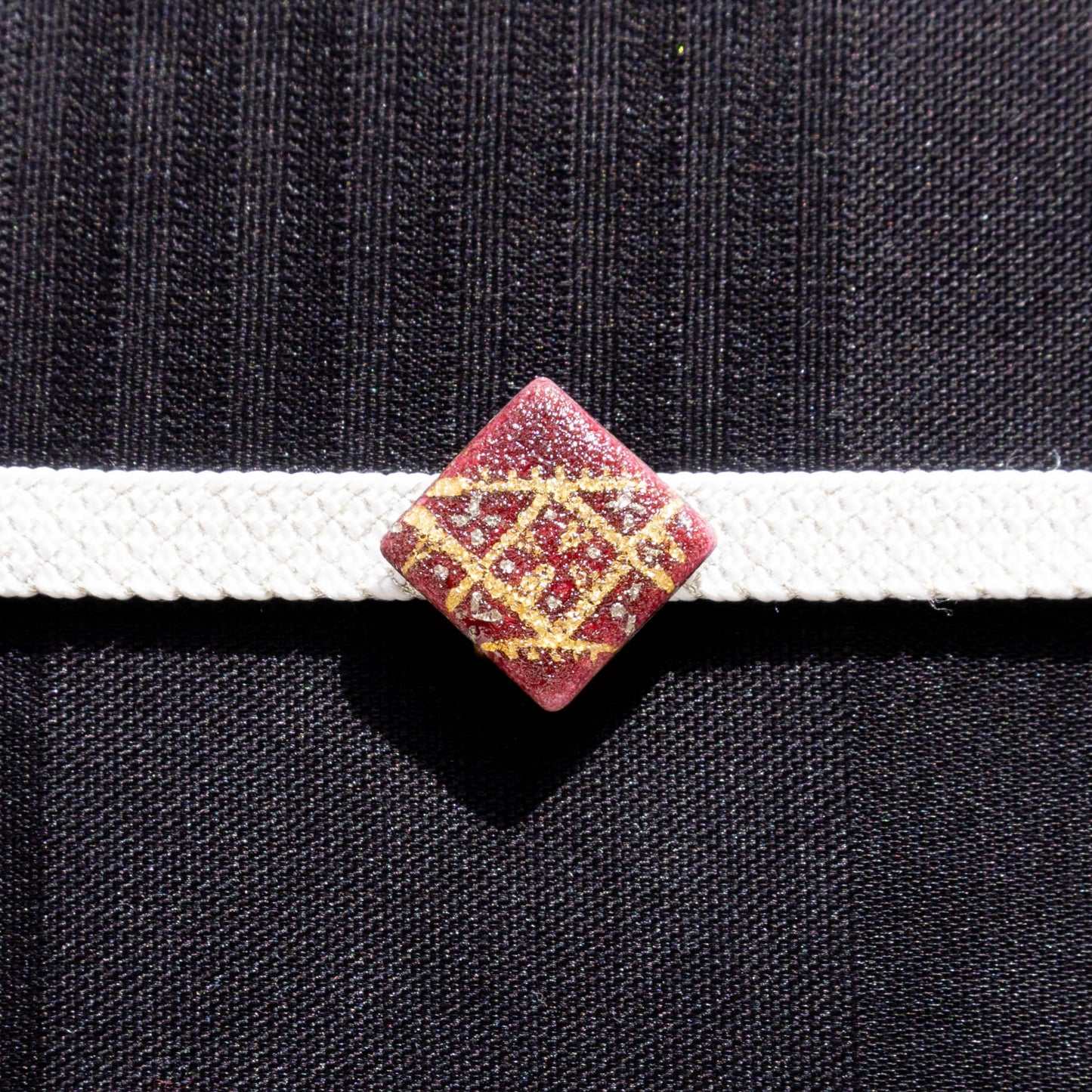

これは白大島なのですが生地が密で光沢があり、ツルツルしているのに着付けしやすい着物です。水滴がついたらそっと払っておけばシミにならないのでヘビロテです。

2.足元の雨対策

雨の日に一番濡れやすい・汚れやすい足元。その割にこれ!という対策をしていない方が多い印象です。こちらは頻度と予算によって装備を揃えるのが良いです。

一猛斎芳虎『当世夏景ノ図』. 国立国会図書館デジタルコレクション

本来、雨が降ったら「雨下駄」を履くものだったそうですが、今は道路状況が変わってかえって昔の形の下駄は履きにくいです。草履に工夫をするところからご紹介します。

①よく履くなら雨用草履が必要

着物で外出することの多い方は雨用の草履を使います。つま先が撥水生地で覆われていて、歩いているときの水はねや泥汚れを防いでくれます。草履の底はゴムでできていて滑りにくい加工がされていますし、そもそも水はねがかからないよう草履に厚みがあるものが多いです。

冬なら防寒としても使えます。雪が降る場所を歩いているうちに、足袋が下に積もった雪に触れてだんだん濡れて冷たくなってくるものですが、それを防いでくれるだけでだいぶ違います。

②手持ちの草履につけるタイプの草履カバー

雨草履を買い足すほどではない、という方には草履カバーがおすすめです。透明なビニールでつま先を多い、雨用草履と同じ形で水はねを防ぎます。

帰宅後はカバーを外して乾かしておき、また雨の日にセットして使います。

購入時にサイトで一覧で見ると違いが良く分からないので、大まかにふたつのタイプの特徴を挙げておきます。

草履全体を覆うタイプ

- 草履の底の全体までカバーするので汚れの可能性が低い

- 付けてると見た目にもかさばる

- 厚底の草履だとサイズが合わない

つま先だけを覆うタイプ

- つま先だけ覆うので雨草履と同じフォルム

- 土踏まず当たりでカバーが切れており、底の微妙な段差を感じる

- 厚底の草履には専用カバーがある

アユカワはカレンブロッソのカフェ草履を愛用しているので、草履カバーも専用のものを使っています。ハイヒールで歩くときも、足の指の付け根で感じる地面の小石が苦手だったので、草履も厚底にしています。

草履カバーについての詳細はこちら

③あえて下駄かブーツにする

夏や冬なら、あえて下駄やブーツにする手があります。ブーツは成人式のコーディネートなどでお馴染みですね。

現代の道路状況に合わないと言いつつ今の下駄は履きやすくて可愛いものがたくさんあります。店主のオススメはtamakiとmizutoriです。

ブーツは足さばきに影響がないものを。着付けはいつもより裾を短くするのがコツです。…が、店主は室内でブーツを脱いだときに裾が短いと、足首が見えてしまうのが嫌でやったことがありません。

そもそもブーツでも靴擦れするのであまり履けないでいます。可愛いのでやってみたい希望はあります。

④替えの足袋を持つ、撥水の足袋カバーを履いておく

通り雨があるかもしれない程度だったり屋根がある場所を移動するようなときは、あらかじめ足袋カバーを履いていったり、替えの足袋持っておくだけで済むかもしれません。

今は撥水の足袋カバーが出ていて便利です。足袋の上から履いて外を移動し、室内で草履を脱ぐときには玄関先で立ち膝になり、素早く脱ぎます。

これ、立ったまま脱ごうとすると美しくないので気をつけて。まわりの邪魔にならないように、手早く足袋カバーだけを脱ぎます。そのためカバーに爪が付いていないタイプのものが良いです。

3.その他の雨の日アイテム

着物と足元以外は、「水を弾く」アイテムと「水を吸収して他のものを濡らさない」アイテムのバランスが大切です。

①雨コートは必要

雨の日のマストアイテム。

これも化繊の雨コートがオススメ。絹の雨コートもありますがその後の洗濯が簡単な方を選びます。一部式(ワンピース型)と二部式(セパレート型)がありますが、お好みでどうぞ。

アユカワはいただいた雨コートを使っているのですが、とても長かったので裾を10cmほど折り返して縫いました。縫ってみて分かったのですが、裾部分は完全な長方形ではなく、少し裾つぼまりに仕立ててあるんですね。端がぴったり合わないようになっていました。やってみて分かる仕立ての技術。

②裾を汚さないためのクリップ

着付けのときに使うクリップで着物の裾をまくり上げておくと、移動のときの水はねが裾にかかるのを防いでくれます。

注意点は、

- 電車移動などで椅子に座るとき、雨コートの裾が乱れて見えちゃわないように気をつけること

- 移動先で雨コートを脱ぐ前にクリップを外すこと

です。アユカワはときどきやらかしておりますので皆さんはお気をつけて。

③防水・撥水のバッグ

雨の日用のアイテムセットを、最初からバッグに入れておきます。いつもより荷物が多いはずなので少し大きめなものが良いですね。

④逆に吸水の良いタオル類(風呂敷や手ぬぐい)

通りかかった車からバシャっと水が飛んできた…というときすぐ拭けるように、できるだけ吸水の良いタオルを持ちます。水気が取れないと焦ってこすってしまうので、ここの機能性にはこだわります。

雨コートで隠れていない衿元を覆うのに撥水の手ぬぐいを巻くというのを見たのですが、これだと肝心の着物に水滴が流れていってしまうな、と思います。

⑤ジップロックは必需品

とにかく何にでも使える。濡れたタオルや足袋カバーを入れたりするのに便利です。

《余談》

店主が東京で生活しているときは、薄くて縦に長いリュックに長傘を持ち、携帯はリュックの横ポケットでパスケースを衿元に入れていました。

これが一番楽で安全でした。でも駅の改札を通るとき、胸元に手を突っ込んでパスケースを出すとギョッとされることもあったような気がします。店主は茶道の稽古をしていて、胸元に色々仕込んでパンパンが普通の状態なのですが、馴染みがないとびっくりしますよね。今は衿元の崩れは敵ですし。

4.雨の日着物のお手入れ、どうする?

「雨の日に億劫にならずお出かけする」のが目的なので、できるだけ労力をかけずにお手入れを済ませたい。

①洗えるものはすぐに洗う

まずはこれです。手洗いや洗濯機で洗えるものはすぐに洗います。

ところで「真水が衣服に良くない」って知っていますか。真水は「水道から直接出てくる普通の水」ですが、これが洗浄力が高く衣類にダメージを与えるんだそうです。

手洗いなら洗い桶に水と洗剤を既定の量入れて混ぜて、そこに洗濯物を入れて押し洗いします。店主は絹の帯揚げはこの方法です。

下着や小物、ポリエステルの二部式長襦袢などは全部洗濯機です。縦型の洗濯機をお持ちであれば水を貯めてから洗剤を投入し、しばらく回して洗剤と水が混ざったところで衣類を入れます。水が入ると蓋を開けるのが難しいドラム式は、洗剤を同量の水と混ぜて投入口に入れます。

②干すときは「狭い部屋で、温度・湿度・風を調整して、スピーディーに」乾かす

雨の日にお出かけすると、次の日も雨の確率が高いです。着物の湿気を取るのに、いつもより長く干しておくアドバイスはありますが、着物の重さで生地が傷んでしまうことが心配です。

洗濯乾燥室がある人はそこで。なければ浴室乾燥。それもなければ、狭い部屋で、温かくして除湿し、サーキュレーターで風を送る。そうすると早く乾き、においも飛びやすいです。

においはこちらのブログでも検証しました。

③泥はねは完全に乾いた後で

洗えないものがあったとして、汚れがついていたら完全に乾いてから対応します。

特に泥はねは濡れた状態でこすると生地の中に入り込んで取れなくなってしまうので、慌てないように。お出かけ中に濡れて困ったときは、吸水の良いタオルで水気を取っておきます。

④最終手段のクリーニング

店主的には雨の日の装備でクリーニングに出すのは最終手段です。ここに至るまでに勝負は決まっているというか、そうならないように準備しておくというか。

5.まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

ズボラな店主がそれでも着物を着るために工夫しているところをご紹介しました。もしかしたら、「正絹の着物が着たいから参考にならない」かもしれません。

雨の日はユニクロでいいじゃん、の精神で

店主は〇〇紬や〇〇織も大好きですが、これをヴィトンのシャツとかプラダのジャケットだと思っています。いつもは張り切って着ていてもいいと思うけど、雨の日はユニクロのワンピースでいいんじゃない?という話をしています。

仕立ての職人技に違いはあれど、どっちも着やすい服。場面で変えていこうの精神です。

良ければご参考にしてくださいませ!