こんにちは。&ENAMEL店主のアユカワです。

今日は七宝焼きの歴史について。

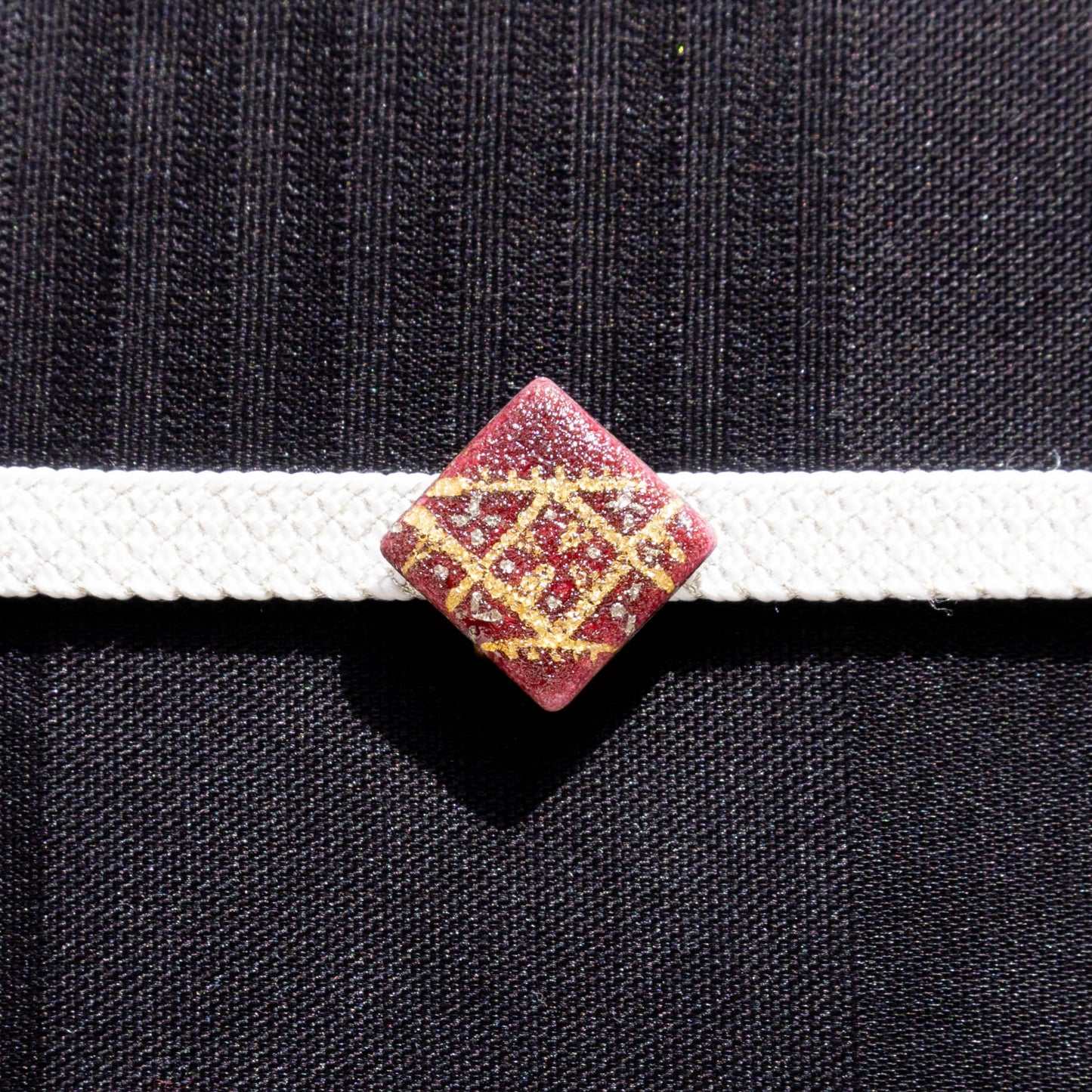

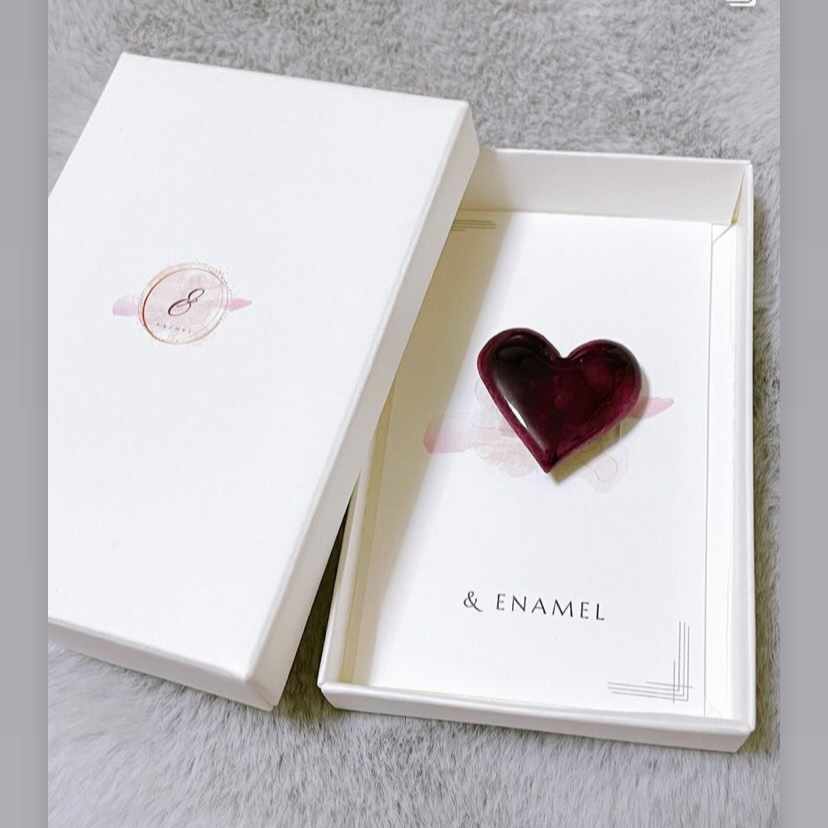

当店では七宝焼帯留を扱っていますが、そもそも七宝焼きって何だろうね!というところで、歴史の話をしたいと思います。

七宝焼き(しっぽうやき、Cloisonné)は、金属の土台に細かい金属線で区切られた区画を作り、その中に色ガラス質の釉薬を満たして焼き固め、表面を磨いて仕上げる装飾技術です。

この技法は、美しい光沢と繊細な色彩表現が特徴で、装飾品や芸術品として世界中で価値を認められています。

歴史

起源

七宝焼きの起源は古く、紀元前の古代エジプトやビザンチンで始まったとされています。

古代エジプトのジュエリーは、着用する者を美しくし、力のお守りとして機能するものでした。それは来世にわたって現在もっている力の保護し、幸運を提供すると信じられており、不運や邪眼を防ぐことができます。

金、銅、宝石などの貴重な素材は、その時代のプロの職人によって特別に彫られ、成形された王族や高貴な家族によってのみ着用されていました。ジュエリーはまた、古代ペルシャ、トルコ、ギリシャ、ローマなどの国々への貿易を通じて古代エジプトにかなりの収入をもたらしました。これは、エジプトの強みであった詳細な彫刻、金属細工、ユニークなビーズ構造、宝石細工のためです。

その中に、七宝焼きの技術が含まれていました。

金銀を加工し、宝石を配置したあと、まわりを装飾する意味で七宝焼きが用いられました。後期エジプトでのことでした。

この技術は中世を通じてヨーロッパやイスラム世界で発展し、独自のスタイルと技法が生まれました。

中国

中国における七宝焼きの歴史は、唐代(618年 - 907年)に遡ることができますが、技術として成熟したのは明(1368年 - 1644年)から清(1644年 - 1912年)の時代にかけてです。特に清の時代には、七宝焼きの技術が大きく進歩し、細かな細工と鮮やかな色使いが特徴の作品が多く製作されました。

「粉彩」と呼ばれる七宝の技法を用いて作られた磁器があります。基礎となっているのは石英の粉末と鉛を混ぜたもので、これに多くの色料を用いて器面に絵を書くことが可能です。

それから、同様の技法を用いて作られた「琺瑯彩」と呼ばれるものは、現在では景徳鎮と呼ばれる磁器を作り、役所に属する琺瑯作と呼ばれる官営工房で絵付けをしたものをいいます。

絵はエナメルで書き、宮廷画家も絵付けに加わりました。

この時期の作品は、「景徳鎮」の磁器と共に、中国の伝統工芸品として高い評価を受けています。

日本

日本における七宝焼きの歴史は、江戸時代(1603年 - 1868年)に始まります。最初は中国から伝わった技法を基にしていましたが、やがて日本独自のスタイルが発展しました。特に明治時代(1868年 - 1912年)には、国際的な展示会で日本の七宝焼きが欧米に紹介され、大きな評価を受けました。この時代の日本の職人たちは、伝統的な技法に加えて、西洋の技術やデザインを取り入れ、更に細かく精緻な作品を生み出しました。

このイラストはロンドンのナイツブリッジ地区で1885年に行われたイベント「日本村」における日本人七宝師のエキシビションの様子を伝える素描です。週刊新聞『イラストレイテド・ロンドン・ニュース』1885年2月21日号に掲載された記事と合わせて掲載されました。

近代から現代

20世紀に入ると、七宝焼きは装飾品だけでなく、実用品や現代アートの分野でも用いられるようになりました。技術の進化と共に、伝統的なモチーフに加えて、モダンや抽象的なデザインが取り入れられるようになったのです。

まとめ

七宝焼きは、その長い歴史を通じて、多様な文化と技術の交流の中で発展してきました。古代から現代に至るまで、その美しさと技術の高さは多くの人々を魅了し続けています。今日でも、七宝焼きはその伝統的な技法を守りつつ、新しいデザインや表現方法を探求する職人たちによって、現代の芸術品としても高い評価を受けています。