こんにちは、帯留専門店&ENAMEL(アンドエナメル)店主のアユカワです。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

\\ お出かけ着物をもっと楽しみたい人 集まれ!//

LINEで帯留の色合わせ、着用のポイントをお伝えしています。

登録すると初回購入300円引クーポン差し上げています!

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

我が家には一応、天照皇大神(アマテラス)のお札が貼ってあります、&ENAMEL店主のアユカワです。

日本の八百万の神の頂点に立つ神様です。で、そのお札は神社でひとつひとつご祈祷してあって、人々の罪と穢れを祓ってくれるものだそうです。

こんなふうに日本の家庭には自然にお守りが紛れ込んでいることも多いのですが、子どもの頃から魔法の世界を知ってしまった私たちにとってはいまひとつワクワクしないのも事実。

私たちはなぜお守りを求めるのでしょうか?

架空世界ではなく現実世界で、お守りはどのように発展してきたのでしょうか?

いかにもお守りっぽくない、でも子どもっぽくもない、社会人としてがんばる大人のためのお守りってどんなものなのでしょうか?

まずは日本のお守りの歴史を見ていきます。いきなりワクワクしますよ。

日本のお守りの起源

縄文時代〜 勾玉(まがたま)

昔々の日本のお守りといえば縄文時代の「勾玉」。

Cの形をして曲がっている玉(宝石)だから「まがたま」。玉はギョクとも読んで、おもに翡翠(ヒスイ)のことを指したそうです。下の写真は翡翠のレプリカですが、よくできてます。

瑪瑙(メノウ)や水晶などいろいろあって、お守りでありながらアクセサリーとしての機能も持ち合わせていました。

勾玉に託した願いは「魔を避けること」でした。また縄文時代の墓から見つかっているので、そこに埋葬された呪術師の魂の不滅とパワーアップを願い、そのパワーで子孫を守るみたいな意味合いがあったようです。

生命力の象徴として緑が好まれたのも翡翠製が多かった理由です。

飛鳥時代~ 木札(きふだ)

仏教が伝わった6世紀ごろにできたのが「木のお札」。

ここに病気を退けてくれる神様の名前が書いてあって、人々はそれを身につけていたんだそうです。

石から木になりました。

木札には「身代わり札」というものもあって、これが割れると何か不吉なことが起こっていて、木札が自分の身代わりに壊れてくれたのだという考え方があります。

木札は最初は身につけるものとして作られてましたが、今は家に置くものの意味合いが強いですね。

その代わり身につけるものとして出てくるのが紙と布。

平安時代〜 懸守(かけまもり)

そして平安時代になって、紙の札や神様や仏像を布の袋に入れたお守りができました。「懸守」です。

平安貴族の女性から始まって、江戸時代には武士にも広まっていきます。布の袋は明治時代からだんだん金銀糸が使われたりして、ますますご利益がありそうなものに。

大河ドラマなどではそれはそれは大きな懸守をしていますが、これが小さく持ち運びやすくなっていったのが現在のお守りの姿です。

家から神社やお寺までが遠くて行けない人を守るためにも、この持ち運べる神様仏様は便利だったということですよね。悪いものから守ってくれる存在を身近に置いておく、肌身離さず持っておくことから「肌守り(はだまもり)」とも言われていたようです。これ、肌に直接つけるからって意味ではないんだな。

ちなみに身に付ける形として最も古い形であったネックレスは、日本のこの辺りから廃れていきます。着物を着るようになって合わなくなったのでしょうか、アイヌの人々以外の記録が減っていきます。

というのが日本のお守りの歴史。

魔よけが第一。「魔」は魔物や魔性のもの、死に近いものやトラブルを起こすもののことですが、昔は目に見えない魔物が病気を引き起こすものと思われていたので、それを寄せ付けないことは大事でした。

江戸~大正時代の研究では、乳児死亡率は19%、幼児死亡率は23%。

16世紀後半に顕微鏡が発明されるまで、人の目に見えないものは「存在しないもの」でした。ウイルスや細菌のような小さな生き物が確認されたのはレーウェンフックというオランダの織物職人であり、さらにウイルスや細菌が当時最も多くの人の命を奪っていた「感染症の原因」であると分かったのは19世紀後半のことです。

病気にならないように、こどもが死なずに大きくなれるようにお守りに守ってもらおうとする願いは今より切実だったことでしょう。

世界のお守り・護符・アミュレットの起源

世界のお守りを記すにあたり、日本のとは違う書き方になったことを先に言っておきます。日本ではお守りの素材とカタチの変遷を追えました。が、世界は広いので一概に言えないところもあります。ヨーロッパでは現在でも知られるモチーフがいつできたのか、などという話になってしまって正確な比較ができていないことをご了承いただきつつ、お読みくださいね。

古代エジプト~ ネックレス・指輪・金属・ファイアンス・宝石

お守りは古代エジプトより前から盛んに作られていました。

古代エジプトは紀元前3,100年〜紀元前332年までです。日本の縄文時代が紀元前1万年〜紀元前300年頃までなので、最盛期はだいたい同じくらいと考えていいです。

彼らにとってお守りとジュエリーはほとんど同じもので、生きている間も、死んでからもずっと身につけているものでした。

古代エジプト人の死生観は「永遠の命を得る過程でこの世を生きる」でした。生きている間は短く死後の世界の方がずっと長い。死後の世界で豊かに暮らせるよう、亡くなったらミイラとなって墓に入り、動物やお金を一緒に入れたりしました。

そんな感じなのでお守りもたくさんつけてお墓に入ったわけです。

お守りには呪文をかけます。エジプトの有名な『死者の書』には200もの呪文がかけられていると言っていたので、厄除けだけでなく安産祈願とか学力向上とか、きっといろんなバリエーションがあったのでしょう。

形は、最古のアクセサリー、ネックレスから始まり現在の指輪やブレスレット、ピアスなどがうまれました。素材は金、そして「エジプト・ファイアンス」と呼ばれる石英を主成分とした陶器が有名です。この時代からトルコ石は産出されていましたがもちろん貴重品で、それに似せた鮮やかな青色のファイアンスが盛んに作られたそうです。

この時代に産出していた宝石は、トルコ石やダイヤモンドなど。

お守りとしての宝石

ダイヤモンドは紀元前800年からインドで採掘され使われていた、とギリシャの書物に記されています。それ以降の2,100年間は、ダイヤモンドはカットしないアンカット(無加工)の時代でした。カットするとその神秘の力が失われてしまうと信じられていたからです。なので、自然にできた正八面体のダイヤモンドなどは、特にお守りとして大切に扱われていたと考えられています。

アメシストは古代エジプトでは高貴な色とされ、古代ギリシャでは酒に酔わないお守りとされました。

古代中国~

中国も古い文明があるので、お守りの歴史も長いです。

今の赤と金でできたお守りではなく、もっと素朴なお守りを調べていくと、「辟邪(へきじゃ)」というのが出てきましたよ。不吉なきざしや悪しきものを退けるという意味だそうです。

『急就篇』という前漢時代の書物に「辟邪は群凶を除く」とあるそうです。辟邪という名はもともと神獣で、石像として置いたり、お札にしたりしました。

お守りは呪符の形をとり、中国の皇帝が神獣に「悪しきものを退治せよ」と命じた勅書を人々は持っていました。これを、

- 体のどこかに貼る

- 帯びる(持ち歩く)

- 焼いて出た灰を飲む

という形でご利益を得ていたようです。

帝政ローマ時代〜

指輪は古代から魔除けの道具として身につけていたもので、現在まで同様に使われています。

セラピス神が彫られた指輪も魔除けに使われました。

セラピス神はプトレマイオス朝ギリシャで崇められた神で、エジプトの冥界の王オシリスと、ギリシャの冥界の王ハデスを組み合わせたもの。国を統一するのに各地域の伝統的な神を統合した新しい神をつくりだす必要があり、ローマ皇帝が自分の守り神と定めた場合もあったようです。

《四つ葉のクローバー》

聖パトリックが三つ葉のクローバーを「信・望・愛(愛・希望・健康とも)」として、よっつめの葉を珍しいので幸運とした、という話があるそうです。

聖パトリック、聖パトリキウスはアイルランドにキリスト教を広めた人で、387年〜461年に生きてました。聖パトリックの命日にあたる3月17日は、今でも「聖パトリックデー」として緑色の何かを身につけるお祭りがあります。アイルランドの聖人ですが、店主がアメリカで過ごしていたときにもやってました。

四つ葉のクローバーの旺盛な生命力が幸運の印でもあるし、また「子どもの紫斑病に効く」といって庭で育てている人もいたということなので薬効があるというのも理由でしょうか。ちなみに紫斑病は血が止まりにくくなる病気です。

《蹄鉄》

中世ヨーロッパで盛んにお守りとして作られたようですが、元になっているのはケルト神話のようです。ダーナ神族を打ち負かすときに鉄器と騎馬で蹴散らしたので、悪しき異界の住人は蹄鉄を嫌がると信じられたとか。

15世紀〜 ロザリオの祈り

「ロザリオ」は魔除けとしてよく知られていますが、本来は祈りの回数を数えるためのもの。しかもカトリック以外ではあまり使われないのだそうです。

正式な形(というのもなんだが)は数珠のように小さな玉が連なり、それをたぐりながら祈りを唱える「ロザリオの祈り」であって、形もネックレスのように首にかけるものではなく数珠のように手に巻きつけて祈るものだそうです。

金属または玉でできているものが普通ですが、一部地域では8世紀頃から 「Thong-and-ring」という動物の皮と骨を材料にした計算具で祈りの回数を唱えていたとのこと。

ところでアミュレットとタリスマンとチャームの違いは?

アミュレットはラテン語で「保護、加護」を意味する「Amuletum(アムレートゥム)」が語源の英語です。一般的には「魔除けのお守り」として使われている装飾品のことをアミュレットと呼んでいます。

タリスマンは「奉げ物」を意味するギリシア語「Teleō」を由来とし、転じて「護符」を意味する「Telesma(希)」→「Tilasm(アラブ)」が語源。

いずれも持ち主に幸運や保護の力をもたらすとされる物品を表します。

チャームはラテン語の「歌(carmen)」から派生した言葉。腕輪・鎖などにつけて身につける飾り物のことです。 英語では魅力・魔力のことも指しますが、もともとの意味は小さなワンポイントの飾りでお守りや護符の意味合いは後からつけられたようです。

ということで、とてもざっくり&いろいろはしょってますが、年代と地域別に表にしました。

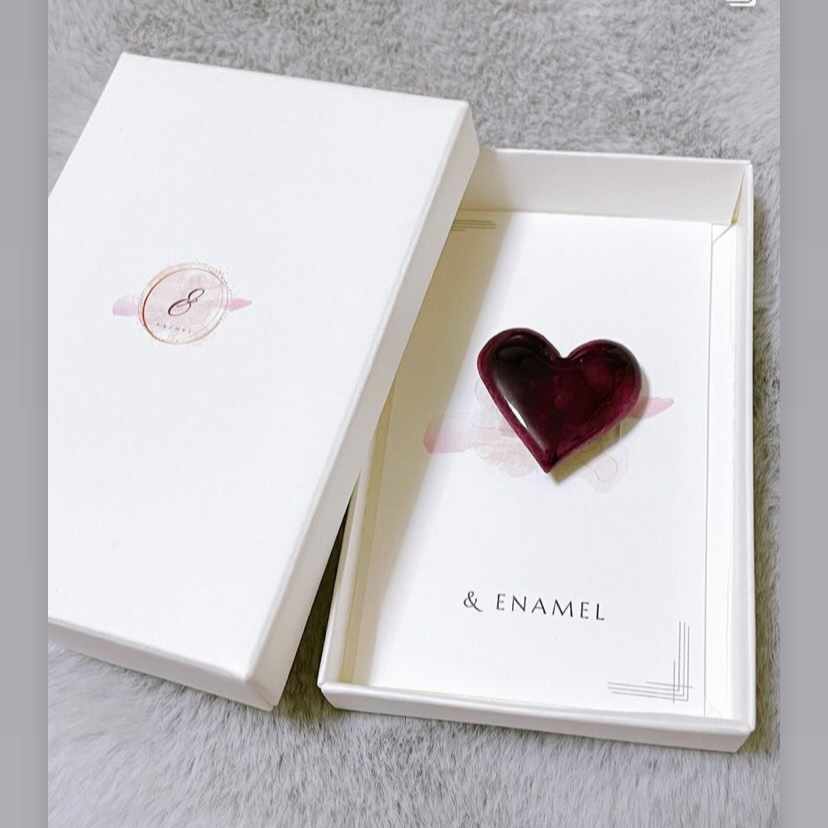

当店は&ENAMEL(アンドエナメル)という名の帯留専門店です。

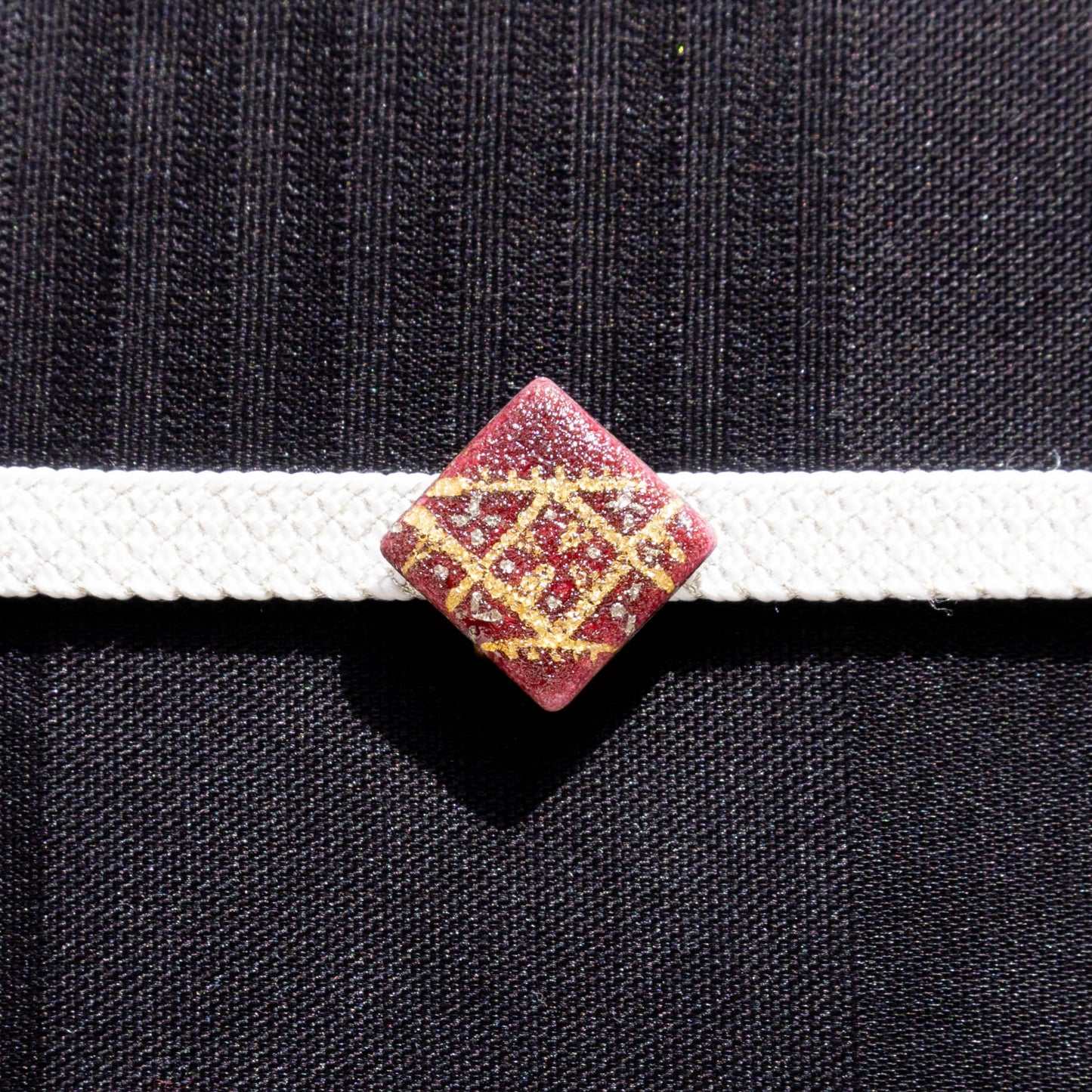

最後につけ加えますが、帯締め+帯留で、ネックレスのような役割をします。着物にはネックレスはつけませんので、その代わりに帯留が着物用のジュエリーの役割を担うわけです。

帯留は江戸時代後期につくられた飾りで、帯締めの結び目をワンポイントの飾りのようにしていた時代が長かったわけです。

帯締めの結び目をおへその近くに持ってくることで、女性の体を守り力を引き出すということが知られています。

ヨガだけでなく、東洋医学の面からも最近はおなかに意識を向けることの大切さが言われるようになりましたが、これはまた別の記事で。

というわけで、女性にとって大切なおなかに厄除けや幸運のモチーフがあったら、十分お守りになると思い、祈りを込めて帯留を作っています。

現代社会は医学が発達して、目に見えない魔物や鬼が、ウイルスや細菌だとわかっています。私たちは厄を極端に怖がることはありません。

その代わり、仕事、家事、育児、人間関係で疲弊して、それでも充実した毎日を過ごしたいと願っています。そんなとき、自分だけに意味のあるお守りがそばにあったら、ほんの少しでも助けになるのではないでしょうか。気休めというとマイナスの意味で使われますが、「気を休める」ってそれすら、意識的にしないとできないことですしね。

そんな気持ちで古今東西のモチーフからデザインを考え、歴史ある七宝焼(エナメル)の技法で帯留をお作りしています。

これまで見てきたように、魔法とかお守りというと、とても呪術的なものか、または日本の伝統的なものか、子どもが憧れるアニメのグッズか…というようなものが多いと思うのですが、

もう少しさりげなく、しかし歴史を感じさせるものこそ、社会人として働く女性にふさわしいと思っています。

着物を着る機会は少ないかもしれないけれど、もし憧れがあるならぜひチャレンジを。

夏祭りのためにオシャレな浴衣を新調するのでも十分素敵です。

そこに、お守りとして輝くジュエリー、帯留をつけていただけたらなぁっと願っています。

もちろん、帯留は金具がかなり万能なので、ヘアゴムやブレスレットにもおすすめですよ。

当店の商品をぜひご覧ください。お待ちしております。

https://andenamel.com/collections/all