こんにちは、帯留専門店&ENAMEL(アンドエナメル)店主のアユカワです。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

\\ お出かけ着物をもっと楽しみたい人!//

LINEで帯留の色合わせ、着用のポイントをお伝えしています。

登録すると初回購入300円引クーポン差し上げています!

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』を観ました。

店主アユカワは登場人物が多くて世界設定がきちんとしている創作物に目がないのであっという間に沼に転がり落ちましたよ。

小学生のとき祖父が毎日NHK教育テレビ(昔の呼び方ね)にチャンネルを合わせてくれていたのを思い出しつつ、毎晩娘と観るようになってしまいました。

さて、本日のテーマは

忍たま乱太郎が生きていた時代の服を調べていたら、着物の疑念がひとつ解消された

です。

今日は検証記事なので長いです。お心留めおきを。

1.『忍たま乱太郎』って室町時代の話なんですって

ご存じでしたか?

原作漫画の『落第忍者乱太郎』は室町時代末期、アニメ『忍たま乱太郎』は戦国時代という情報も見ました。

で、忍たま乱太郎は時代考証をかなりしっかりやっていて、当時の人々の暮らしが丁寧に描かれているそうです。

室町時代か!だいぶ古いんだな!という感想を持ったのはアユカワだけでしょうか?

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

室町時代の産業の発達具合は、現代から見ると不揃いなところが多くてあらためて整理するとびっくりします。

- 竪穴式住居が普通にある。焼き物技術が発達していないので瓦はなく石屋根。

- 鍛冶技術も未発達。のこぎりがようやく日本に伝わったころなので金属加工はほぼない。小判とかもまだない。

- 染色技術はそれなりに高く、だから服は思ったより鮮やか。

こちらのnote拝見しました🙏🙏

確かに、忍たまたちの私服とか女装姿を見ると、色鮮やかで模様もけっこう入っているのが多いです。

2.この時代の着物は色鮮やかで、着方が今とちがう

現実の着物で再現した情報はないかなと思って調べたら、ありました。すごいね。

2019年、京都経済センターのこけら落とし事業

『The KIMONO Styled&Restyled ーファッションとしてのきもの1300年ー』

ここで展示された着物の姿が、「忍たまみたい」といって当時話題になったのだそうです。6年前か全然知らなかった…行かれた人いますか?

残念ながらサイトがなくなっているので、いった方のレポートを見ただけですが、室町時代の着物は染め物技術も高くて、色も鮮やか。

草花の形をそのまま布に移すように染めて、柄物の着物を着てたりしたんだそうです。

足さばきも良さそうで色鮮やかで、かわいくないですか?

今のタイトスカート型しか許されない着方とは全然違います。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

もちろん帯留はしていない

帯留屋なので気にするのですが、もちろんこの時代に帯留はありません。

帯留は江戸時代末期に初めて登場します。

可愛い、色鮮やか、何その頭の布!オシャレ!となりますが、全身が布ですね。異素材とかはまだ存在しない。

さて、ここで常々抱いている店主の疑念です。

3.室町時代の着方って、今はできるのだろうか?

先にも言いましたが、今の着物はタイトスカートみたいなもので、それ以外の着方が(あえて強く言うなら)許されていない。とても窮屈な服です。

着つけに正解がある。

崩して着るとマナー違反。

どうしてこうなんだろうな、とずーっと思っていました。

こんなに窮屈だから、礼服としてか、浴衣みたいな、シチュエーションがすごく特定された場所でしか普及しない。

店主は着物(というか草履)に救われた人間なので、もっと日常的に着たい。

なのに着方も手入れも面倒が多い。

なんで、この室町時代の着方は今はなされないのかな?

今着ることはできるのかな?

ということで、着てみました。

- カップ付きキャミソール

- 子ども用の着物

- インド刺繍布のテーブルクロス

- 腰ひも

以上がコーディネートアイテムです。

※1

前掛けエプロンのようなやつ、カワイイので帯締めで巻こうと思ったのですが、長さが足りなかったです。泣く泣く帯締めの1.5倍の長さがある腰ひもを結んでいるのでダサいです。

※2

たぶん、何枚か下着のような着物を重ねて着ていたと思われるので、最初の写真を撮ったあと二部式襦袢を着ました。当時の人が衿を抜いて着ていたとは思えないので特に何もせず着ましたが、衿がうまく合いません。

4.一番の懸念事項:胸元はだけない?

現代の私たちが着物を着るとき、躍起になって胸元に紐を通すのはなぜ。

それは衿元が崩れるのを防ぐためです。

前の画像を見ていただくと、かなり心もとない感じがします。

ではこの人たちは着崩れOKだったのか?

ちょっと見えちゃってたのではないか?

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

こんな記事を見つけました。

曰く、

「主に歩き方ですね。衿元がはだけたり、着崩れるのは、歩き方が原因です。右手と左足を同時に前に出す西洋風の方法は現代人には自然なものですが、歩くたびに身体がねじれるので、着物にはむきません」

いわゆる「なんば歩き」のことでしょうか。

身体がねじれないので着崩れない!ということみたいです。

あっさり疑念が解消しました。

タイトスカート風の着付けしかできないのは、わたしたちの身体の使い方が着物に合っていないからなんですね。

やろうと思えばできるかもしれない、だろうか。やってみよう。

5.普通の着物を着て歩いてみる

普通に着物を着て、歩いてみました。

動画を撮りましたが、外を25分くらい散歩するついでに、歩き方をいろいろ変えながら歩きました。クネクネして気持ち悪かったと思います。

以下、

- 現代の私たちが無意識にしている歩き方=西洋歩き

- 身体をねじらない昔の歩き方=なんば歩き

とします。

とにかく分かりにくい検証動画。すみません。

手を振って歩くとなんば歩きができなくなる(足が止まってしまう)ので、手を前で握りました。時代劇で女優さんがこういう動きをするのは理にかなっているようです。

明確に気になったことがひとつ。

なんば歩きを体験した後に西洋歩きをすると、帯の下(くびれの辺り)がすごく心もとない気がする

ねじれて空間ができるからでしょうかね。帯が下に下がってきそうな不安が生まれました。

6.室町っぽい着方をして過ごしてみる

この格好で街を歩くのはとても勇気がいるし、外は今5℃で、この格好は寒すぎるので室内で過ごしてみます。

衿元ははだけます

タンクトップはこの時代にないので下着を何枚か着て隠し、あとは都度直していたんだろうな。現代からすれば衿を何度も直すなんて…と思ったけれど、慣れればそれが当たり前の気もします。

歩いてみます

腰辺りで紐を結んでいるので、西洋歩きでもなんば歩きでも、あまり違いがないというか、気になることはありませんでした。

なんば歩きは腕を振らない歩き方なので、あまり早く歩けないし走れない。じゃあ火事から逃げるのにどうしていたかというと、手を上げて走ったそうです。(先の記事より) 動画最後まで見てみてくださいね。

感想としては全然早く走れませんでした。

飛脚がなんば走りで東海道を往復していたのは有名ですが、時速どれくらいの速さだったんだろう。

巻きスカート=帯代わり

ただ、この格好でいいぞ!と思うのは、前掛けみたいなこの巻きスカート。

思った以上に着物が着崩れるのを防いでくれています。

この巻きスカートがだんだん上に上がってきて、衿元が崩れないような役割を持ち、それが帯になり…と変わっていったのでしょう。

7.結論

店主の疑念は「キモノってなんでこんな窮屈な着方するんだろ」でした。

着物と日本人、ふたつの変遷が絡み合っているためではないか、というのが結論です。

着物の形が時代とともに変わった。

→どこかのタイミングで日本人の身体の使い方が変わった。

→現代の着物は衿元を紐でがっちり固定して着る、タイトスカート型の着方が一般的になった。

→それ以外の着方はしにくくなり、マナーとして定着し、「正しい着方」が確立された。

のかな、というのが結論です。

※あくまで町人の着物の話をしました。身分の高い女性の着物は今回省略しているので、肝心の部分が欠落している可能性もあると思いつつ。

8.余談:当時の気候について:寒くなかったのか?

店主の住む地域は3月だというのに今日の最高気温が7℃程度なのですが、この格好は寒い。

当時はどうだったんでしょうか?

西日本における歴史時代(過去1,300年間)の気候変化と人間社会に与えた影響(2017年1月4日)

東京大学の記事を見つけました。これによると、過去3000年の復元データによる広島付近の平均気温は、

◆現代が26.6℃

◆応仁の乱の後の戦国時代初期(1450年頃)は24.4℃

であったと推定されるようです。

2℃の気温差は仙台と東京の差に匹敵するのでなんとなく違いがあることが分かります。

ちなみに今アユカワは室町っぽい着物の状態のままでこの文章を打っています。

- カップ付きキャミソール

- 二部式襦袢

- 子どもサイズの着物

- 巻きスカートのように使っているインド刺繍布

で、これにヒートテック超極暖のタイツとあったか靴下を履いています。

部屋はエアコンとヒーターをフル稼働して20℃。

寒いです。

乱太郎たちはこんな寒い中で生活しているんだな。

一生懸命生きているだけで落第なんてない。100点満点だと思います。

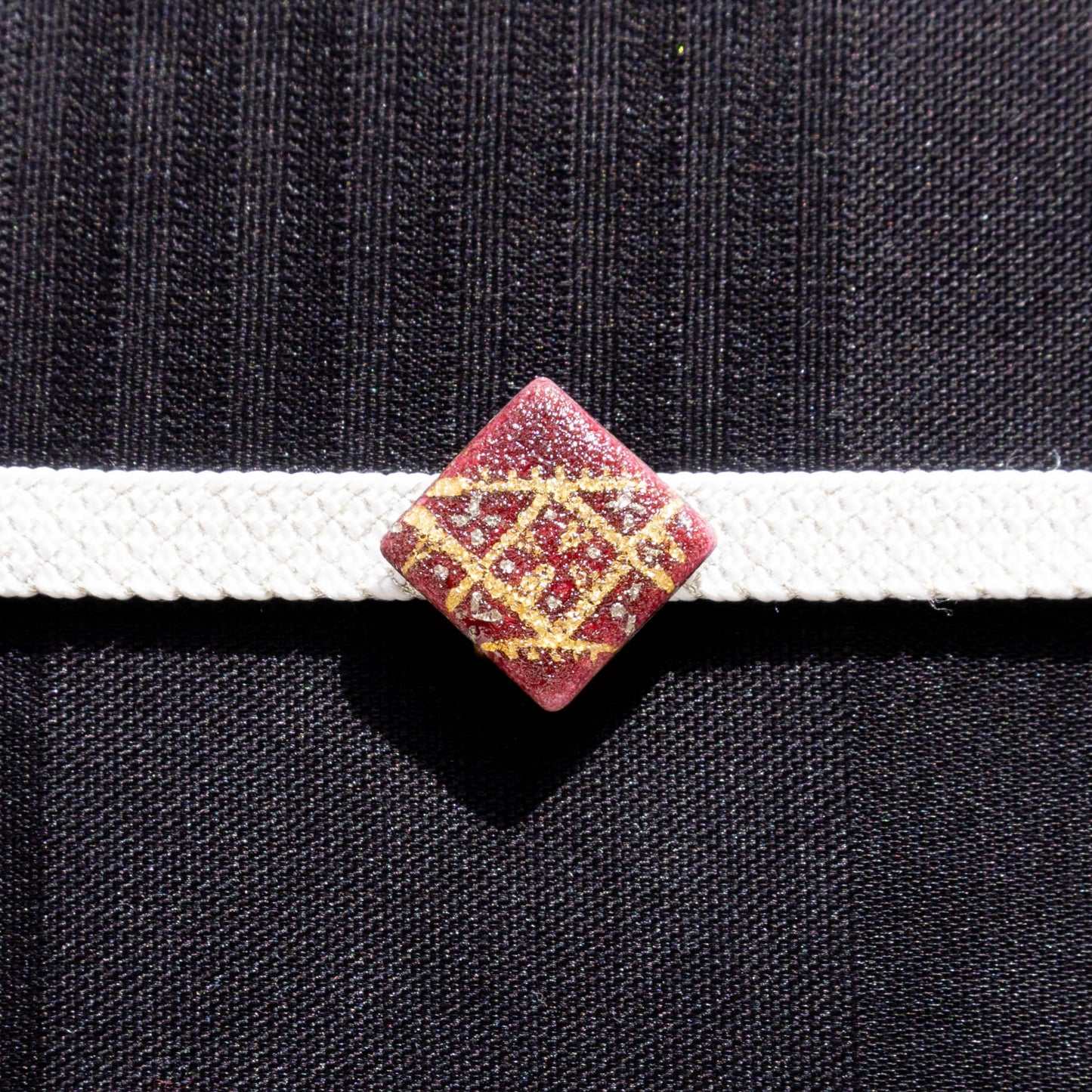

9.余談②:当時の帯はやっぱり細かったみたい

原作『落第忍者乱太郎』を見ていたら少しだけ当時の着物の話が出てきました。

35巻15ページ

紐屋

組紐や帯を売る店

室町時代 帯は 細帯で 腰のあたりで 締める紐のことであった

ということで、しばらく家に帰っていなかった土井先生の家が「紐屋」に改装されていたというお話。

以上です!