こんにちは!&ENAMEL店主のアユカワです。

先日、母の日で…ぐうたら昼寝をしているあいだに5歳の娘がリビングに飾り付けをしてくれて…お花をプレゼントしてくれて…にこにこ抱きしめてくれて…最後に「あの、〇〇〇にお礼はないの?」とのたもうた。

さて本日は

七宝焼の「釉薬」ってどんなもの?

七宝焼を作る人間は、釉薬を大切にします。

くすり、という字が入っているので少し想像しにくいかもしれません。液体か、粉みたいなものを連想するかも。でも、ちがいます。

人に説明するときには「ガラス質のつぶつぶ」「ガラスと鉛が入った砂みたいなやつ」などと濁して伝えるのですが、実際はどんなものなのか、詳しくお伝えする日がきました。

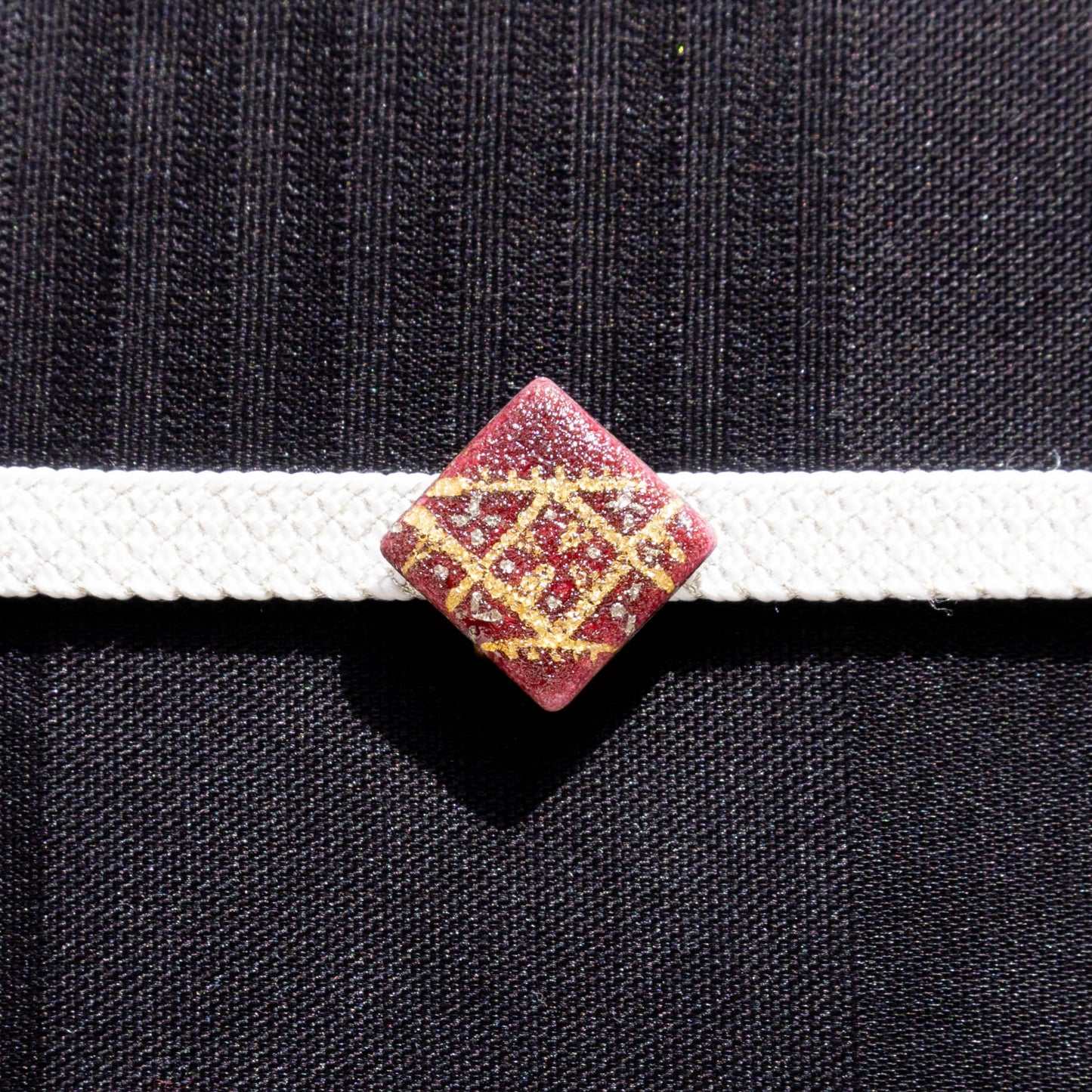

まず、上のお写真をご覧くださいね。

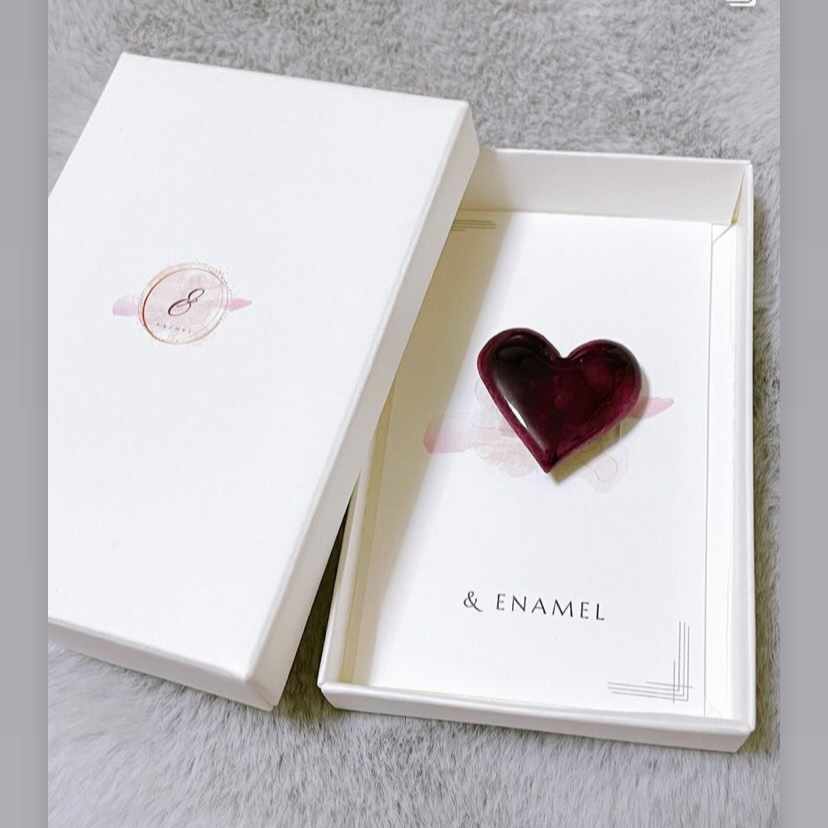

こちらはハートの帯留:濃赤でつかう釉薬です。商品の発色と全然違うのが分かると思います。

これを800℃(当店の電気炉のクセの都合で実際は830℃)で2分半ほど焼くと、鮮やかで深い赤色になります。

💛「ガラス質」と言っているけど具体的に何のこと?

理系でなくてもこんな風に濁して言われたらモヤモヤするはず。

実際にはどんな成分なのでしょうか。

《主成分》

ケイ酸(SiO2)

酸化鉛(Ⅲ)(Pb2O3)

炭酸カリウム(Na2CO3)

これを混ぜて1,200~1,400℃で溶かし、それを急速冷却して粉砕し、40~120メッシュの粉末にします。

「メッシュ」は粒の大きさの単位で、数字が小さいほど粗く大きいほど細かくなります。

《配合の割合による違い》

ケイ酸が多くなると、転移温度・硬度・耐食性が高く、酸化鉛が多くなると逆の性質を示します。

・転移温度:個体から液体に変わる温度のこと。融点と言い換えてもいいですね。

・硬度:硬さのこと。金属にも硬さのちがいがあります。

・耐食性:簡単にいえば「サビに強い」かどうか。

花瓶など立体物の場合はケイ酸の多い釉薬、装身具など小さく平らなものの場合は酸化鉛の多い釉薬にするようです。

🩵主成分をもっと具体的に(夢が詰まってるから)言いたい

七宝焼の釉薬は、きれいです。なんでかって言いますと…。

《ケイ酸》

ケイ酸はケイ素・水素・酸素の化合物で、ガラスの原料になる物質です。稲作などの肥料としても広く使われています。科学の授業でおなじみです。

実は地球を構成する物質、といったら驚くでしょうか?

地球の表面にある地殻とマントルは、大部分がこのケイ酸の化合物でできています。特にマントルはカンラン岩で構成されていて、緑色の宝石のようなものです。水晶、オパール、アメジストなどもケイ酸化合物が主成分。

厳密には、もっと複雑で微妙に化学式が違います。けれど、

私たちが宝石を見るとき、それはまさに地球を掘り出した一部なんだ、と知り、店主は震えたことを覚えています。

当店は、その成分を再構成して商品を作っている。宝石の形に作り直しているのです。

《酸化鉛》

ガラスを作るとき、酸化鉛を入れるとより透明度が上がり、加工もしやすくなる物質。

透明なガラスは「クリスタル・ガラス」と言われて人気がありますが、鉛が入っているのです。

ガラスを弾いたときの音も良くなるので、ワイングラスを作るときなどにも多めに入れるそうです。

白・黄色・赤と発色がよく、古代ローマ時代から顔料としても使われてきました。ただ鉛中毒は古来から問題になっていたようで、昔の七宝職人・工芸系の職人は鉛中毒で亡くなる方が多かったと言われています。

今でも、ちょっと前まで鉛の入ったおしろいで病気になっていた、みたいなお話を聞きますよね。きれいなものには毒がある。

当店の商品は装身具なので鉛入りですが、お皿などを作る方は鉛の入っていない釉薬をお使いになります。店主も無鉛釉薬を試してみましたが、釉薬をさすときの感覚がちょっと違います。

《炭酸カリウム》

強いアルカリ性の物質です。ガラス製品に入っているほか、水草用の肥料になったり、強力な汚れ落とし剤になったりします。そのまま置いておくと空気中の水分をぐんぐん吸ってベタベタになってしまうらしいです。

釉薬は水で洗い、ケースの中に水と釉薬を入れた状態で使うのですが、商品の製造をしている最中に「ぐんぐん水を吸ってる」というのは感じたことはないです。

次は色の話。

💛透明な宝石に化学物質で色をつける

主原料の話は、要は透明度の高い宝石を人工的に作っている、ということ。

例えるなら水晶でしょうか?

そこに、科学的に作り出した色成分を入れ込んで、また高温で焼くと色のついた釉薬ができるのです。

この辺りは高校化学の範囲でしょうか…。アユカワは別専攻で後から勉強したので、もし間違ってたら教えてください。。。

①金属イオンで着色する

水晶が完璧で均一な状態ではなく、ところどころ網目がほつれているところに、金属イオンを入れ込んでいきます。

たとえば…

・酸化鉄(Ⅲ)(Fe2O3):茶色

・酸化クロム(Ⅲ)(Cr2O3):緑がかった黄色

・酸化銅(Ⅱ)(CuO):青みがかった緑

・酸化第二コバルト(Co2O3):コバルトブルー

主原料と一緒に混ぜ込んで高温(1,200~1,400℃)で焼きます。

②コロイド粒子状態の物質で着色する

主原料と一緒だと高温すぎて色がとんでしまうものもあります。金銀や赤色などは、一度主原料のバッチ(焼いた状態のもの)に後から混入して、もう一度低温で溶かしこむ方法で作ります。

「コロイド粒子」とは直径1~数百nm程度の粒子のことで、つまり、主原料に細かく砕いた金を混ぜ込んで、金が壊れない程度の温度で焼くのです。

赤~黄色も難しいそうで、硫セレン化カドミウム(CdS-CdSe)の配分を少しずつ変えて、色を出していきます。

・CdS 10 %-CdSe 90 %:濃赤

・CdS 40 %-CdSe 60 %:赤

・CdS 75 %-CdSe 25 %:オレンジ

・CdS 100 %-CdSe 0 %:黄

こんな感じで配合によって発色が変わるそうです。

尾張の七宝焼の歴史を調べると、とにかく赤の発色を良くするために奮闘した記録が残っています。青系に比べてとても難しかったんだとか。

だから今でも「尾張の赤透」は秘密の技法で貴重なものとされています。

あとは、ものによって半透明にするための乳濁剤とか、透明度をあげるための清涼剤を調整して、釉薬ができあがるというわけです。

🩵釉薬の使い方は色をつける…だけじゃない

ここまで釉薬の成分の話をしてきて、色をのせる段階で使うものというイメージですが実は、釉薬の使い方はそれだけではありません。

当店の製品は素地を銅板でつくっています。釉薬をのせる前にいろいろな作業があります。

・銅の板を切り出す

・熱する

・酸化した部分をとる

・叩いて滑らかにする

ここからが釉薬の出番です。

《裏引き》:銅板の裏面を補強する

銅板の裏面を補強するために、黒の釉薬で一度しっかり固めることを「裏引き」といいます。高温で何回も焼いていると銅板がだんだん反り返ってしまうので、最初に裏地をつけておくのです。

何回も焼くので、製品を焼くときに置く台の跡がついていることもあります。引っかかりができないよう最後に研磨しますが、手作り感が見える一番のポイントです。

釉薬はガリガリと固め。

真っ黒の釉薬もありますが、様々な色の釉薬が混じっているものを使っている作家さんもいます。それはそれでキラキラして綺麗。ぜひ、裏面がどうなっているかも見てみてくださいね。

《下引き》:オモテ面を真っ白なキャンバスにする

続いてオモテ面にきたら、今度は白の釉薬で表面を一度覆います。これは作るものによっては透明のものを使うこともあります。

上にキラッとする色をのせる前に、表面を真っ白なキャンバスに整えるのです。

このときの釉薬は裏引きとは逆で、柔らかで伸びやかでトロトロな感じ。

白の中に濁りがあるとすぐ分かるので、ホコリが入るとピンセットで一つひとつつまんで出します。

《銀線の固定》

当店の商品にはあまり使わないのですが、伝統工芸の七宝では、銀でできた細いテープを素地に立てて、その中に釉薬をさしていく「有線七宝」技法が有名です。

素地に立てるのは「ふのり」など糊を使いますが、素地に焼き付けるときには粉状の釉薬をふりかけて固定します。ふのりだと焼けてとんでしまうからです。

透明の釉薬を、一度洗って濁りのない状態にしたものをまた乾燥させて使います。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧

🎀まとめ

裏地をつけるように補強する。

下地として表面をきれいに整える。

銀線を固定するための糊として使う。

そして、美しい発色の宝石をつくる。

釉薬は化学が生み出した砂粒です。

「ガラス質の粒つぶ」の働きについて、そのすごさが伝わったら嬉しいです!!

🩷七宝焼は科学で宝石を作っている

こういうことなんだとお伝えしたくて!