答えは「袖」ですね!

教養のないアユカワ、最初はごく普通に「首を(横に)振る」みたいな意味だと思っていたんですが、違いました。

いろいろ調べていて、見当違いでは…とか、辻褄合わないな…と思える記事が多くて、ちょっと寝かせていたこの話題。結論、「なぜ袖を振ること=拒否することになったのか分からない」という記事が信頼できたのでシェアします。

「相手の好意を拒絶する」意味として使われたのは江戸時代

こういうときは学び直しみたいな真面目な記事を探すと有益なんですよね。

「振る」という言葉が、男女の間で相手の好意を拒絶する、という意味ではっきりと使われたのはいつごろからか。日本で最大規模の国語辞典で、言葉にまつわる過去の用例を多く紹介している日本国語大辞典(小学館)をめくると、江戸時代前期、17世紀後半ごろの書物を中心にいくつか記述がある。たとえば、自由気ままに色好みの道を究めた男の人生を描いた「好色一代男」(井原西鶴・1682年)では、主人公が高級遊女に35回もふられた、と記している。

ほうほう、伝説のナンパ男、世之介は35回も(袖を)ふられた、ということですな。

また江戸から大正にかけて、今の東京で使われていた当時の通用語をまとめた「東京語辞典」(1917年・新潮社)では、こんな解釈をつけていると。

ふ・る(振) 男女の痴情にいう。芸娼妓などが客の意に従わぬこと。冷ややかにもてなすこと。嫌って袖を振るとの意。

江戸時代前期、遅くとも江戸後期までには、異性の求愛を断るときに「着物の袖を振って意思表示していた」ということになるようです。

いいですよね、言葉で拒否する代わりに袖でものを言う。実に遊女らしい素敵な対応です。それを現代も使っているかと思うとほんとエモい。

いやいやでも、なんか袖を振るのってもっと違う意味があったような…?

そもそも、袖を振るというしぐさは、日本では最も古い愛情表現の一つとされる。

とな。

彼女が振ったものは、いつ、そうなった?

「袖を振る」こと自体はもっとずっと昔、万葉集の中にも出て来ます。万葉集の完成は奈良時代。750年くらいに完成していて、その前約130年分の歌が収録されています。

「あかねさす紫野(むらさきの)行き 標野(しめの)行き 野守は見ずや 君が袖振る」(万葉集)7世紀の宮廷歌人、額田王(ぬかたのおおきみ)が詠んだこの歌に出てくる「袖振る」という言葉は、その代表例といわれる。額田王は天皇家の兄弟2人に愛された「モテ女」の元祖ともいうべき存在。天智天皇(兄)の妻である自分に向かって「愛しているよ」と言わんばかりに袖を振る元夫の大海人皇子(弟)に対し、「あなた、そんなことをしては、秘めた思いがばれてしまいますわ」ととまどってみせる内容だ。

つまり袖を振ることは、奈良時代には「愛しているよ」の意味だったと。

あとこのとき袖を振っているのは男の人なんですね。

当初は好き、という思いを示すために行った袖振りが、なぜ嫌いを示す動きに転じたのかは定かでない。ふる・ふられるという言葉は文献などで見る限り、男性が芸妓(げいぎ)を口説く場面で出てくることが多い。男女が対等でなかった時代、それも遊郭などでの間柄とすれば、奥ゆかしく婉曲(えんきょく)に好意を断る方法として、袖振りは便利だったのかもしれない。

定かではない。そうだろうなぁ。奈良時代から江戸時代までざっくり1,000年、いろいろあったんだろうなぁ。というアホの感想しか出て来ません。

袖を縦にふると好き、横に振ると嫌い、みたいに意思表示が細かく分かれて行って、やがて目的語(袖)がなくとも拒絶する意味で使われるようになっていった、みたいな言説の記事もみたのですが、ほんとに…?って感じで出典がなくて良く分かりませんでした。知恵袋の論争とかほんとすごいですね。。。

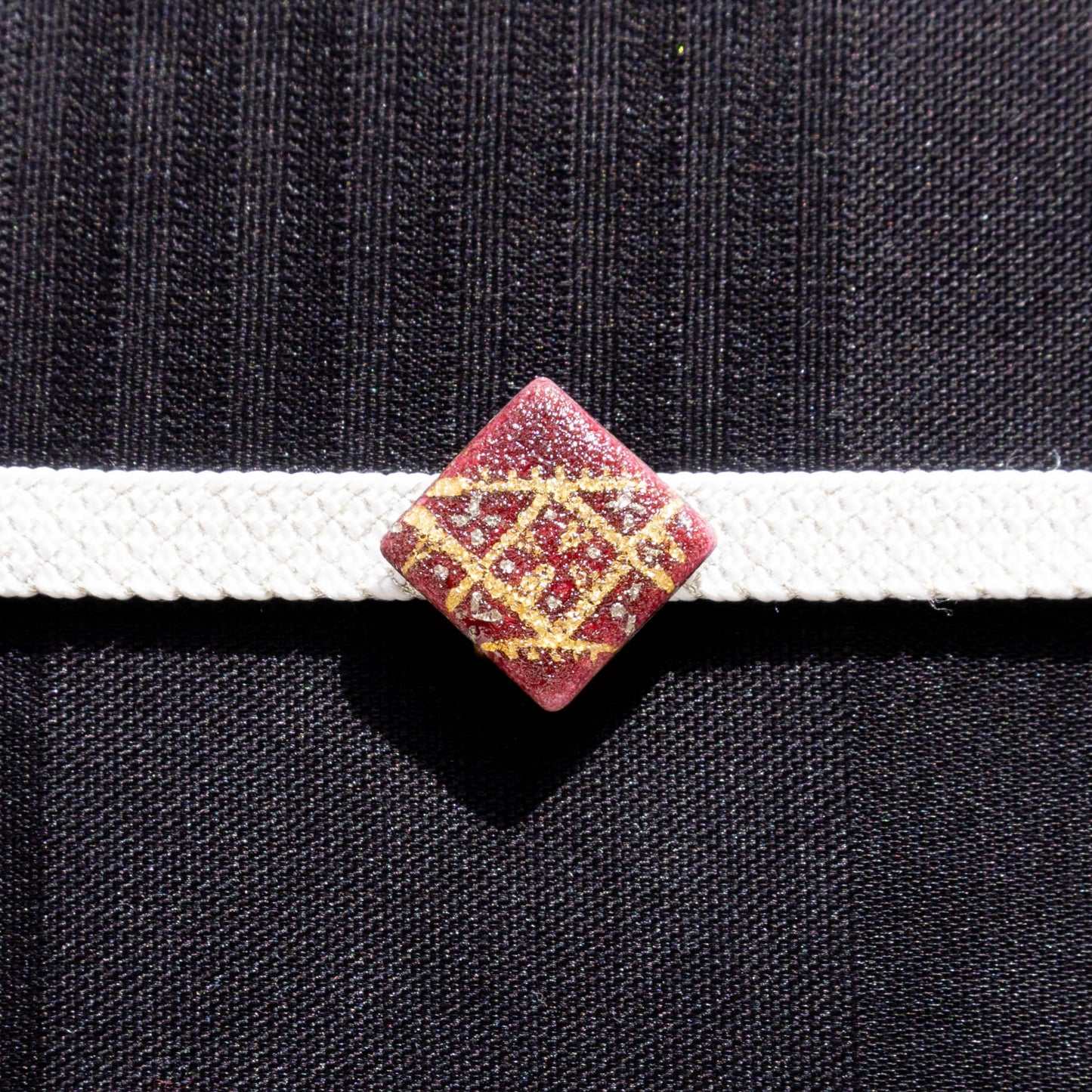

アユカワが住んでいる地域には舞妓さんがいて、今年も新入社員が数人入って歌や踊り一生懸命練習している、というニュースをときどき観ます。

彼女たちはこういう風俗的な所作はどうしているのかなぁ。現代のコンプラ的に完全アウトでしょうけれど、知っていたら嬉しいな、と思うのがアラフォーの感想です。